El artículo contiene spoilers sobre diversas versiones de films y novelas.

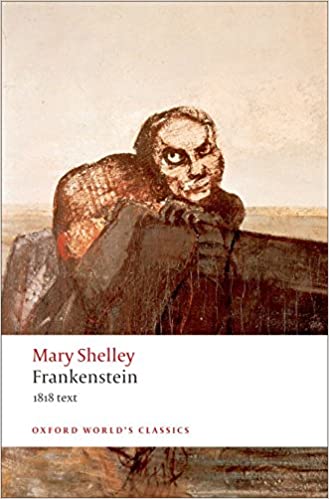

En su ensayo La muerte en los ojos, Jean Pierre Vernant señala que la Gorgona encarnaba un tipo de alteridad radical, aquello que no soy yo o incluso que ni siquiera es humano. Su cara monstruosa y grotesca estaba asociada a la máscara y su mirada al poder de transformar en piedra a quien se quedara contemplándola. Gorgo expresaba el miedo antiguo a convertirse en estatua, pues esta aparecía vinculada con la fijación de la identidad, su disolución y la muerte.

En los ritos funerarios arcaicos también encontramos una relación entre la máscara, la identidad y la muerte. Al respecto, el filósofo Régis Debray propone que lejos de expresar una pulsión de muerte, la plástica formó parte del culto a los ancestros. La máscara encontraba su verdadero sentido al convertirse en la presencia que llenaba el lugar de la ausencia dejada por los muertos. No se trataba de artefactos inertes, daban vida en actos de animación. Surgieron como rechazo a la idea de vacío y para prolongar la vida en el recuerdo, tal como lo hicieron más tarde diversos géneros de escritura. Según esta genealogía, podríamos establecer vínculos entre la máscara y dos elementos de lo mimético: el recuerdo y la narración de historias.

Hans Belting sostiene que la máscara también permite que suceda al mismo tiempo el ocultamiento y la revelación como imagen. Oculta el semblante de la muerte con el aspecto de una persona provista de un nombre e historia, deteniendo así la disolución de su identidad. El mimo o bailarín que la viste es quien anima la imagen para re-presentar al muerto. La máscara surge así junto con la idea de que el rostro es el portador de los signos sociales del cuerpo vivo. Sin embargo, también permite liberarse de la identidad y la autoidentificación, como ocurre en el carnaval, durante el cual se cruzan las fronteras de la naturaleza, celebrándose las transferencias y el juego de metáforas visuales. El grotesco popular expresaba la naturaleza inagotable de la vida y sus múltiples rostros. En el medioevo, el carnaval era una instancia donde, mediante el uso de las máscaras y los disfraces, se lograban las inversiones sociales, se ridiculizaban las jerarquías y subvertían los estamentos. Por medio del disfraz se cambiaba de traje, de rostro y hasta de “personalidad social”. El uso de máscaras creaba un clima de libertad donde era más fácil invertir los roles y poner en cuestión el uso que las clases sociales hacían de la vestimenta.

Richard Senett en El declive del hombre público indica que en el período previo a la Revolución Francesa, en el que gobernaba Europa una aristocracia decadente, la máscara escenificaba la sociedad estamental. Las apariencias de los habitantes eran manipuladas de manera que su aspecto se convertía en un sistema de símbolos que indicaban la procedencia social. La indumentaria, herramientas, vestimentas, las pelucas, tocados o gorros, separaban las clases inferiores de los ricos y entre sí a los diversos estamentos. Se usaban maquillajes, lunares artificiales y antifaces. El cuerpo se había transformado en un gracioso juguete con el cual divertirse. La alegría aparecía asociada a la sonrisa y a las mejillas. El cuerpo, como objeto de decoración, tendió puentes entre la calle y el escenario. La imaginación teatral de los aristócratas, y el estilo circense propio de la plebe, pobló el imaginario y transformó al cuerpo en un maniquí.

Esta realidad fue cuestionada por Víctor Hugo en la novela El hombre que ríe (1869). El drama del Romanticismo fue adaptado al cine por Paul Leni en 1928 y el film fue la inspiración de Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson para crear al Joker en los años 40’.

La novela está ambientado en la Inglaterra del siglo XVII, bajo el reinado de Jacobo II. Narra las desventuras de Gwynplaine, el único hijo legítimo de lord Lineus Clancharlie, quien será sustraído de su familia, vendido a comprachicos y mutilado para borrar las huellas de su linaje.

Gwynplaine descubre tempranamente que la identidad no es sólo el reflejo del mundo interior. El desconcertante enigma que lo persigue surge de enfrentar el mundo social. En la mirada de los otros y en su propio reflejo, ve aparecer una monstruosidad que causa risa. Víctor Hugo describe al rostro de Gwynplaine, como : “Dos ojos parecidos a rendijas, una raja por boca, una protuberancia chata con dos agujeros que era la nariz, un aplastamiento en lugar de cara, y como resultado de ello, sólo hace reír”.

El dramático misterio se termina de responder con la historia de cómo Gwynplaine fue mutilado en su infancia hasta convertir la carne de su rostro en una máscara de la risa. Cuestión que retrata las prácticas de la época de borramiento de la individualidad a través de la destrucción del rostro.

La apariencia de Gwynplaine se alcanzó a través de bucca fissa, una técnica para estirarle los músculos faciales y producirle una risa artificial, deforme y caricaturesca. Implicaba a la víctima una gran fuerza de voluntad y dolor tratar de atenuar la sonrisa, pero entonces “su cara era terrible”, dice Víctor Hugo.

La mutilación expresa la combinación de una pulsión plástica y política. La aristocracia actúa bajo la premisa de que algunos niños herederos legítimos deben desaparecer para que su fortuna pase a sus sucesores. Los compraniños, por su parte, transformaban a sus víctimas en esta suerte de monstruos de la alegría; variedades de bufones, payasos y saltimbanquis. Quien mutila a Gwynplaine, Hardquanonne, parecen querer hacer visible lo invisible de la alegría de los poderosos: su monstruosidad.

En su novela Víctor Hugo señala que, en definitiva, los esfuerzos que los hombres hacen para proporcionarse alegría son un problema filosófico. Y que la historia de El hombre que ríe es la de “la explotación de los desgraciados por los dichosos”. Un drama (así quería titular su novela) sobre la aristocracia.

“¿Es la risa sinónimo de alegría?”, se pregunta. ¿Qué pasa cuando Gwynplaine entiende que su apariencia no guardaba relación con su alma?. “Gwynplaine hacía reír riéndose. Y sin embargo, él no reía. Su cara reía, pero no su pensamiento. La especie de cara inaudita que el azar o una industria extrañamente especial le había modelado se reía sola. Gwynplaine no tenía nada que ver con eso. Lo externo no dependía de lo interno”. Esa es su tragedia. Su frente, sus mejillas, sus cejas, su boca, desbordan una risa que no puede controlar. Tal aspecto acarrea extrañas consecuencias sobre sus interacciones sociales. Aquella risa impuesta es el testimonio de la transformación psicológica que supone el espectáculo puntivo que tiene por objeto marcar a los cuerpos. Una forma de desposesión del Yo que revela el problema de la disociación de la apariencia con la identidad interna y emocional que obsesiona a los románticos.

Estos trastocamientos tienen un último efecto sobre el personaje que es la enajenación respecto de su historia. La concepción de la historia de Víctor Hugo es también romántica. La identidad resulta de la tensión entre el mundo interior y la sociedad. Contra sus injusticias se rebela el corazón puro de Gwynplaine.

En las sociedades modernas, la narrativa del pasado y su inscripción dentro de una historia, termina de ofrecerle al sujeto un sentido. Gwynplaine no puede encontrar ese sentido. Producto del secuestro y la mutilación que ha sufrido, aún cuando descubre su origen social y los otros reconocen su nombre verdadero, Fernando Clancharlie no puede lidiar con aquél drama del alma y acaba con su vida.

La figura del Joker, si bien expresa elementos del drama de la máscara, no fue del todo desprovisto del del contenido social de su fuente de inspiración. Sufre también una modernización al calor de una sociedad en la que la disociación de la identidad es entendida como la locura.

El cómic de Alan Moore The killing joke comienza con un misterio: ¿Quién es el Joker? La máscara ya no otorga inmortalidad a través del recuerdo. Ha dejado de ser también una modo de reconocimiento social, para convertirse en un instrumento para perder la identidad y subvertir un orden que se interpreta como corrupto.

Batman tiene una oportunidad única para revelar quién es el Joker porque el villano está preso. Así pues, se dirige a Arkham con la intención de someterlo a un interrogatorio. La celda en la que Joker está jugando al solitario tiene una inscripción que dice “nombre desconocido”. Tras una breve conversación, Batman advierte que a quien están reteniendo no es el verdadero Joker. Reconoce que es un simulacro ya que al tocar su rostro se desprenden restos de maquillaje. Luego de consultar sus archivos, Batman no puede establecer su origen social, su edad, nombre verdadero. No existen datos sobre quién fue aquél hombre en el pasado.

En un circo abandonado, mientras tortura al oficial Gordon, el Joker recuerda cómo se convirtió en el villano obsesionado con Batman. En esas memorias era un técnico que abandona su trabajo para dedicarse sin éxito a la comedia. Como no logra ganar lo suficiente para mantener a su mujer y a su hijo, accede a participar de un robo a la planta química en la que él antes estaba empleando. Batman irrumpe durante el atraco, y en su escape, el hombre se lanza a un pozo con una sustancia química que le desfigura el rostro y lo vuelve loco.

La idea de que fue una sustancia química la que creó la máscara del Joker aparece en varias versiones como: El hombre detrás de la capucha roja, Batman la serie de TV de 1966, Batman de Tim Burton de 1989, en la adaptación animada La máscara fantasma de 1993 y el cómic Año Cero de 2013-2014.

En otros cómics, también coincide que era un cómico frustrado y un ladrón. Solo en dos casos se refieren a su infancia: en Brave and the Bold (2010) se lo define como un psicópata que asesina animales desde niño y mata a sus padres cuando lo descubren. También en Joker de Todd Phillips se sugiere que es hijo de Thomas Wayne. Finalmente, en Streets of Gotham (2011) su nombre es Sony, un chico de acogida abusado por Salvatore Guzzo, el gangster de quien se venga de adulto. El trasfondo social del hombre que ríe sigue vigente. La película de Tim Burton propone que Joker es el asesino de Thomas y Martha Wayne, explicando así su fijación con Batman. Sin embargo, es The Dark Knight el film en el que Christopher Nolan extrema el argumento de Moore. El Joker interpretado por Heath Ledger expone a lo largo de la película diferentes narrativas sobre su pasado.

En The Killing Joke de Alan Moore, Joker confiesa que le teme al pasado. “Recordar es peligroso-le dice a Gordon-. Encuentro el pasado un lugar tan aburrido y ansioso. El tiempo pasado, supongo que lo llamarías”. La memoria es ante todo un discurso de la razón. Negar el pasado, supone la locura. Aquí Joker nos ofrece una clave sobre su origen: “La locura es la salida de emergencia…Solo tienes que caminar hacia afuera y cerrar la puerta de todas esas horribles cosas que te pasaron, puedes encerrarlas…para siempre”. Desde esta perspectiva, con independencia de la sustancia química, una enfermedad mental o los abusos sufridos en su infancia, el Joker del Alan Moore sería el resultado del olvido del trauma. La máscara que se ha hecho carne en su rostro es el instrumento a través del cual reprime los hechos que en definitiva lo han convertido en quién es, hasta el punto que se ha transformado en un narrador sospechoso.

En el cómic Three Jokers, Batman está investigando tres crímenes que le hacen pensar que podía estar ante más de un Joker. Cada uno de ellos podríamos asociarlos con las diferentes concepciones de la máscara. Existe un Joker al que apodan “el delincuente” al que podemos vincular con los villanos de los relatos de policial negro. “El payaso” es el que está asociado al humor, a lo circense y el espectáculo carnavalesco. Este guarda un parecido al Joker intepretado por Jack Nicolson. Finalmente, “el comediante”, el Joker psicótico y nihilista, que Batman cree que es el original. Este último habría creado a los otros dos y tiene similitudes con el Joker representado por Heathe Leger.

Podríamos inscribir a la película de Nolan en las narrativas posmodernas. Como sostiene Frederic Jameson, el pastiche reemplaza la parodia. El Joker de Moore era una parodia de sus originales. Incluso parece una burla del modo en que Batman se relaciona con su pasado traumático. En cambio, el Joker de Nolan testimonia la fragmentación de la narrativa tan propia de nuestra actualidad. Tal actitud frente al pasado, en primer lugar, establece que no hay un origen que contiene todas las claves del desarrollo posterior de la historia. Por tanto, no podemos explicar quién es el Joker por su pasado. Pero, además, pone en cuestión el sentido de la historia individual que permitía trazar el arco del personaje. La teleología de ese viaje ha dejado de ser que el sujeto se conozca a sí mismo al final de su historia. Por el contrario, parece imposible establecer una norma para la narrativa identitaria del Joker. Cada vez que le preguntan por su pasado, el Joker de Nolan inventa una historia diferente. La máscara se vuelve performativa. No es extraño darse cuenta que este villano ha perdido su sentido del humor. Su estilo guarda relación con lo que Jameson llama ironía vacía. Incluso tenemos la impresión de que el personaje se ha vuelto, antes que un cómico, un cínico.

El Joker de Todd Phillips, en cambio, vuelve a rescatar el realismo social de El hombre que ríe de Víctor Hugo. Es un Joker moderno que expresa la contracara de la idea de orden, razón, progreso, normalidad y ley. La subjetividad está moldeada por esas instituciones que fracasan en sus intentos de normalizar a los individuos para re-insertarlos socialmente: la familia, el trabajo, el hospital, el psiquiátrico, y en la Joker: Folie à Deux , la prisión. Todd Phillips emprende la investigación del origen de los desordenes y disociaciones del Joker a través de la relación con su madre, su fracaso como cómico, su imposibilidad de relacionarse con las mujeres, la violencia a la que se lo somete y los muchos fallos de los sistemas sociales y de salud. Escenas de una existencia frágil y marginal, inconexas y caóticas, que constituyen fragmentos de la que parece una personalidad escindida de la cual emerge el villano.

En la primera película, el Joker interpretado por Joaquin Phoenix nos deja con la pregunta de si Arthur Fleck es un simulacro del verdadero Joker, como en The Killing Joke. Un caos de máscaras detrás de las cuales no hay nadie. Esta posibilidad parece confirmarse al final de Joker: Folie à Deux, cuando este hombre es asesinado por otro Joker. Sin embargo, sería apresurado considerar a este otro Joker “el verdadero”. Joker para Todd Phillips no existe. Es la conversión de Arthur Fleck en un “ícono involuntario” creado por Gotham, que él mismo intenta destruir al final del juicio, cuando admite que no sufre un trastorno de personalidad y que fue él quien cometió los crímenes. Su asesino podría ser simplemente un imitador o un hombre que ha asumido la identidad a la que Arthur Fleck renunció en público. La idea de que se puede cambiar el mundo asumiendo una máscara le parece ahora ridícula. El Joker llegaría a la conclusión que las formas violencias desencadenan una reacción en cadena que se vuelve incluso contra sí mismas. Para sus seguidores y la propia Harley Queen, como para buena parte del público del film, asignarle una identidad estable al Joker es la forma más eficaz de matarlo en el imaginario popular, convertirlo en una estatua, después de haberlo romantizado. Pues el atractivo de este villano se explica por la variedad combinatoria de los juegos de máscaras.